Вилла Фоскари, прозванная "Мальконтента" (Недовольная)

1551-1560 стр.3

В комнате направо от входа — хорошенькая Аврора в белом, разбрасывающая с золотой упряжки в гирляндах роз цветы на землю. Но главная женщина здесь не она, а та, что появляется в створках дверей напротив камина. По легенде, она и дала вилле имя Мальконтента — недовольная. Историк Мольменти рассказывает, что это одна из дам клана Фоскари, сосланная сюда на заточение в позорную ссылку за излишне легкомысленное поведение, за неумение "следить за собой".

Рядом — квадратная комната, тоже преображённая живописью, главные действующие лица здесь: Вакх (давит виноград в чашу Амура) и красавица Венера. Подтекст — по латинской пословице «sine Libero friget Venus» - "без Вакха Венере зябко". Это комната для возлияний и излияний. Тут же изображены дамы и кавалеры за музицированием.

Комната налево таит Зевса, свергающего и испепеляющего молниями гигантов, лезущих на солнечный Олимп. Он в окружении богов и богинь. Ридольфи восхищался: «Венера, Помона и Диана, которые кажут свои деликатные груди, Кибела и Юнона богато наряженные, меланхоличный Сатурн, Приап и Вакх в виде юноши-красавца с гроздью!..». Гиганты в самых гротескных позах цепляются за Олимп, но напрасно. Эти фрески тоже явно с классовым подтекстом — не лезьте в боги, выскочки-невежи. Да не вскарабкаться вам на нашу высоту! Занятно, что Фоскари в данном случае как раз соревнуются с соседними Гонзага, имевшими фрески с идентичным сюжетом, написанные рукой Джулио Романо в Палаццо Те в Мантуе... Фрески на вилле Фоскари не закончены — их автор, Баттиста Франко умер в разгаре работ в 1561 году. Трогательно то, что хозяева виллы из уважения к маэстро решили не перепоручать никому переделывать его гигантомахию, а сохранили всё так же, как в тот момент, когда пробил его час.

В четвёртой (налево от входа) комнате — Прометей с огнём и прочие ослушники, например Какус, который крадёт у Геракла его стада. И специфический сюжет на тему «Юнона, олицетворяющая богатство, с Амуром». Что это значит? «Амур задерживается только там, где изобилуют богатство и удобства», — объясняет моралист и умница Ридольфи. Далеко не все фрески виллы Фоскари, с их вавилонским столпотворением из античных божеств всех мастей, сегодня удаётся расшифровать.

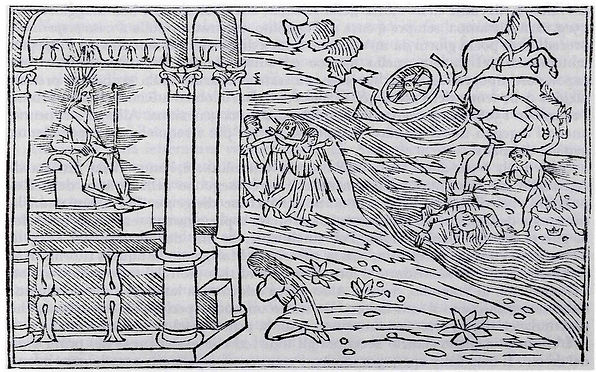

Но, внимание: как бы невзначай, среди фресок этой последней комнаты — выходящей, заметим, окнами на плакучие ивы — появляется Фаэтон, зазнавшийся и Зевсом покаранный юноша. Мораль басни с Фаэтоном крайне важна для аристократической этики, требующей умеренности во всём, в частности, и в демонстрации высокого происхождения. Фаэтон возгордился тем, что он сын Солнца, и дабы в том ни у кого не оставалось сомнений испросил у отца соизволения нарисоваться на небе в его, Солнца, колеснице. Но — не справился с управлением и едва не сжёг землю. Зевс вовремя сразил его молнией, и тот, низринувшись с небес, бесславно погиб. Оплакивавшие Фаэтона сёстры были превращены в ивы, которые мы и увидим, выйдя из виллы на улицу. Не случайно они посажены там, на берегу Бренты... А ведь Солнце предостерегало его: «Смертного рок у тебя, а желанье твоё не для смертных».

Овидий, "Метаморфозы". Падение Фаэтона, гравюра Джованни Россо из Верчелли، Венеция. Издание 1497 года.

Точно так, согласно с мифом о Фаэтоне, думал венецианский Сенат, когда в 1562 году, аккурат в момент написания фрески, издал знаменитый декрет против мании величия, предписав нобилям обязательную скромность в украшении экипажей. Так был принят закон выкрасить все гондолы в одинаковый чёрный цвет. До того времени экипажи патрициев весьма напоминали позлащённые ларцы — кто кого перещеголяет на ярмарке тщеславия. Венецианские власти, сами на сто процентов представители высокородных фамилий, бдительно следили за собой. Знать не должна «зазнаваться», в частности и затем, чтобы не раздражать народ. Кроме того, чтобы не вызывать лишних трений в обществе, «декретами против роскоши и расточительства» аристократии были предписаны строгие нормы поведения и ношение чёрного платья. «Пусть о себе мнит каждый, как хочет», — говоря словами Солнца у Овидия, но — извольте соблюдать негласный кодекс общественной скромности. Такова была идеология Венецианской Республики (древний республиканец и аристократ Катон придерживался точно такой же линии), для которой единственный декорум аристократа — безукоризненное исправление ответственных задач, возложенных на него государством на высоких должностях.

Задний фасад виллы Фоскари не сразу поддаётся пониманию. Некоторые его осуждают, критикуя за невыразительную плоскостность.

На контрасте с фактурностью лицевого фасада, тыльный не торопится произвести впечатление: гладкая стена. «Вид сзади» лишь послушно и формально отображает структуру интерьера. И тем менее это радует, чем более мощное впечатление производил сам интерьер. Взойдя на бельэтаж, ты оказываешься перед ошеломляющей стеной света (окна обращены на юг): будто открытая диафрагма, высвечивающая всё. Стена бесплотна, сведена к минимуму, перед нами будто сплошное гигантское окно, что имитирует своей дугой «свод небесный», понуждая принять форму небесной сферы и потолок. И, кажется, что от внешнего мира только и отделяет, что тонкая пелена. А извне, со стороны тыльного фасада, это выглядит как тёмный полукруг термального окна, да под ним три окна — и всё.

Однако эти тёмные прорезы в почти плоской стене достойны нашего внимания не из-за каких-нибудь декоративных ухищрений наличников и обрамлений — их там как раз нет. Только двадцать восемь твёрдо, как по трафарету, вырезанных в стене окон (отчего стена действительно кажется не толще пергамента или сардинского ломкого хлеба, который называется carta da musica).

Камень преткновения — термальное окно и фронтон. Объединение их является еретическим. В те же годы Палладио пытался сложить эти несочетаемые компоненты классического языка в одну фразу на вилле Пизани. Там полукруглое окно располагалось за фронтоном. От такого кощунства тогда пришлось отказаться. Но архитектору не терпелось попробовать-таки эту гремучую смесь. Здесь он поменял ингредиенты местами, кое-что присовокупил, и получился довольно содержательный концентрат. Изучим его состав.

Фронтон ясно очерчивает собой на лице этого фасада силуэт некоего дома. Пропорции его — приземистые, коренастые, менее стройные, чем пропорции дорического ордера (если за меру взять высоту фронтона, в высоту здание равняется пяти фронтонам, в то время как дорический ордер равняется шесть раз своему диаметру — получается некая «недопропорция»). Далее. Посреди этого символа «дома», как бы на груди его, из трёх сгруппированных вместе окон, коронуемых полукругом термального окна, вырисовывается силуэт храма, который не случайно троичен (здесь не обязательно видеть отсыл к Троице). Согласно классической эстетике, триединство есть атрибут гармонии вообще. Троичен он и по пропорциям: основной модуль его 1:3, проще говоря, вмещает в себя три полукруга.

Храм идеальных (ионических) пропорций подвешен на уровне «груди» фасада, как лампадка-оберег. Этот храм — сердце дома, его душа. Душа должна расти. Человек должен жить не ради дома, а ради храма и Бога в нём. Об этом толкуют и фрески внутри (Янус).

Пропорции храма и дома — разные. Дом более приземист, «материалистичен». Храм, теплеющий в его груди, подсказывает ему другую высоту. Причём он не инертно теплится, а действует: храм уже пробил собою внизу фронтон — это душа в своём росте прорывает сдерживающую планку материального рассудка, входит в ум, одухотворяет его. И вот уже, в самом верхнем углу фронтона, на высшей точке в мозгу дома появляется как бы зародыш, плод: ещё один домик «держу в уме». Это чёрное окно — маленький иероглиф дома. Но видно, что ему, сплюснутому, ещё расти. И вот, в ту же секунду он уже выходит у дома из головы, как Афина-Паллада из головы Зевса, — и мы видим, как из крыши вылезает точно такой же по пропорциям силуэт аттика, только уже чуть побольше плода-зародыша. Теперь окинем взглядом всё вместе, чтобы убедиться: именно аттик очерчивает собой ту самую искомую высоту, к которой дому надо стремиться, чтобы стать идеальным храмом правильных пропорций. Если мы теперь мысленно проведём линию от базы дома и прочертим дугу поверх пика аттика-паллады, то мы получим пропорции того самого храма, который когда-то был в груди дома, как лампадка-оберег, а теперь перерос дом. Но он ещё только намечен в воздухе, только грезится — храм ещё не воздвигнут на деле...

Это не только побуждение к духовному росту, как этого требует тот же Кастильоне (человеку надлежит культивировать в себе «духовное лицо»). Перед нами в виде архитектурной метафоры только что развернулось потайное мировоззрение любого художника и, что тоже самое, благочестивого человека: грубая мужская природа «тяжести недоброй» должна преобразиться в иной порядок жизнеустроения — под сенью вечно женственной мировой Души. «Жить для вечности» — кредо художника, который хочет, чтобы творение его было прочно:

Немногие для вечности живут,

Но если ты мгновенным озабочен —

Твой жребий страшен и твой дом непрочен!

Мандельштам

Чтобы внести последнюю ясность, добавим, что Палладио говорит здесь ровно то же самое, что и Гёте в финале Фауста: «Всё преходящее равно одинаково, / недостижимое здесь — достижимо, / неописуемое — тогда лишь состоится, / когда влечёт нас к себе/ женственная Вечность!»

Загадка Палладио, над которой спорят уже пятый век, чувствуя, что там что-то есть, его неуловимая потусторонность — в том, что он не просто комбинирует классические леммы, а пытается осмысленно ими говорить, и производит весьма содержательные фразы. Конечно же, мы их созерцаем в виде архитектурных ребусов. Один из которых мы только что разгадали.

Идея, согласно которой храм должен преобразовать дом — это идея Ротонды. Здесь, в Мальконтенте, она уже высказана, причём в стратегически развёрнутой метафоре, как пожелание и сценарий, — в Ротонде останется её только осуществить. Что и произойдёт в своё время. Но и любителю, и серьёзному историку архитектуры у стен Мальконтенты интересней - здесь идея созерцается во всей её динамической диалектике, в Ротонде же воздвигнут и замер статический результат, эдакий памятник идее.

Но и это ещё не всё. Подобно тому, как Густав Малер написал на приведённые выше сакраментальные слова Гёте неземной силы финал Восьмой симфонии для тысячи голосов, также и происходящее на тыльном фасаде таинство рождения Храма сопровождается — мало кому слышной — неземной музыкой.

Трудно отказать себе в удовольствии опять процитировать слова П. П. Муратова: «Воскреситель великих искусств прошлого, Палладио, является одновременно и новатором; все сделанное им, как всегда, вместе с могущественнейшей традицией, отмечено острым своеобразием, смелым искательством — южный фасад Мальконтенты украшен лишь живописным размещением окон, и кто иной решился бы на эти необычайные и новые ритмы теневых оконных пятен, кроме гениального вичентийского инвентора!». Муратов говорит о ритмах, а можно бы — и о самой сонорике. Вероятно, дабы не утомлять читателя, он обошёл молчанием то, что за музыка творится вокруг окон.

Если на лицевом фасаде главный герой — колонна в церемонном танце, то на тыльном — термальное (полукруглое) окно в центре. Оно, как гобой в оркестре, задаёт «ля» ансамблю зияющих окон. Но основная затея — в том, как аранжирована музыка, застывшая в архитектуре Палладио. Лейтмотив окон в форме клавиш аккомпанирован полифоническими подпевками в виде арок, которые слабо вычерчены над прямоугольниками окон (формой они напоминают старинные смычки и значок "ферматы", но по смыслу это скорее диезы).

Окон на фасаде — семь, столько же, сколько нот. Октавой же фасад становится с учётом термального окна. Три из нот — те окна, что чуть больше остальных четырёх, — взяты как главный аккорд и звучат сильнее других; это первое окно, среднее и последнее (соответствующие большой септиме с квартой внутри: «до»-«фа»-«си»). Это не единственный интервал: второй — из двух малых окон (квинта «ре»-«ля»). После быстрой трели нот по восходящей и по нисходящей справа и слева от центрального окна, берём ещё две терции внутри октавы: «до» по высоте сочетается с «ми», а «соль» — с «си». Таков основной лейтмотив сюиты в тональности "мальконтента".

Культуролог, любящий параллели и совпадения, может возрадоваться. В 1557 году, когда возводился этот фасад, в Венеции вышла очень важная книга по теории музыки, Установления Гармонии. Автором её был органист-виртуоз собора Святого Марка, о. Иосафат Царлино, лично знакомый с Палладио. Царлино уделяет немалое внимание воспитательной функции гармонии, и впервые среди теоретиков музыки (в этом историческое значение трактата) эстетизирует как раз терцию, главную героиню нашего фасада. Интересно, что в унисон фуге, только что разыгранной на нашем "хорошо темперированном фасаде", Царлино анализирует нотный диапазон, снабдив свои размышления рисунком, будто скопированным с тыльного фасада Мальконтенты: дуга октавы и семь дужек снизу.

Внешнее совпадение? Быть может. Только в 1596 году ученый иезуит Виллальпандо применяет ту же таблицу непосредственно к архитектуре, выводя из тональных гармоний законы пропорциональных соотношений для идеального Храма. Это к разговору об архитектуре как застывшей музыке...

…На прощание с виллой Фоскари хочется усесться на стульчик прямо под великолепными колоннами портика, и взирать свысока на медленные воды Бренты, на эти сиротливо ниспадающие плакучие ивы, которые, опустивши концы гибкие прутики своих ветвей на лоно вод,

их окутали тенью своей,

в той стране, безнадёжно-счастливой...

- как написал Гумилёв.

Маленькая, ничем не примечательная мутная речка — сколько таких!.. Но какое удивительно-певучее название — Брента! Недаром ей суждено будет стать настоящей «речкой преткновения» в русской поэзии. Вспомним, как слово Брента своей красивостью некогда обманула Пушкина, решившего, исключительно по музыкальности звучания, что она прекрасна не менее, чем какой-нибудь Днепр. Странное обольщение для поэта, уж Пушкин-то кое-что знал о фонетических обманах.

В Старой записной книжке Вяземского приводится такой анекдот: «Говорили однажды о звукоподражательности, так что и не знающему языка можно угадать приблизительно, по слуху, к какой категории то или другое слово должно принадлежать. В Москве приезжий итальянец принимал участие в этом разговоре. Для пробы спросили его: “Что, по-вашему, должны выражать слова: любовь, дружба, друг?” — “Вероятно, что-нибудь жесткое, суровое, может быть и бранное”, — отвечал он. “А слово телятина?” — “О, нет сомнения, это слово ласковое, нежное, обращаемое к женщине”». (Может, и мы что-то не так расслышали на нашей музыкальной страничке?..)

Тем не менее, Пушкин в Онегине помещает строки, полные велеречивого разбега и мечтательно восклицает (ни разу не видев Италии):

Адриатические волны! О Брента…

Другой превосходный поэт, Владислав Ходасевич - в отличие от невыездного Пушкина за границей бывавший - весной 1920 года увидел Бренту (полагаю, именно с занятой нами сейчас позиции), и откликнулся Пушкину стихами, ставшими манифестом против цветаевско-пастернаковской «угарно-лирической» поэзии с её "поэтишностью" в стиле модерн. Как и манифестом против неверно толкуемого "аристократизма":

Брента, рыжая речонка!

Сколько раз тебя воспели,

Сколько раз к тебе летели

Вдохновенные мечты —

Лишь за то, что имя звонко,

Брента, рыжая речонка,

Лживый образ красоты!

Я и сам спешил когда-то

Заглянуть в твои отливы,

Окрылённый и счастливый

Вдохновением любви.

Но горька была расплата.

Брента, я взглянул когда-то

В струи мутные твои.

С той поры люблю я, Брента,

Одинокие скитанья,

Частого дождя кропанье

Да на согнутых плечах

Плащ из мокрого брезента.

С той поры люблю я, Брента,

Прозу в жизни и в стихах.